アート

Posted on 2026-02-13

宮島達男 現代美術家列伝2

2026/2/13

M&C編集部

蓬田修一

数字で生命の鼓動を刻む

宮島達男は1957年、東京・江戸川区に生を享けた。東京都立江戸川高校を経て東京藝術大学に進み、油絵を専攻する。絵具とキャンバスという古典的な武具を携えて出発した青年は、やがて光そのものを素材とする表現へと身を転じることになる。

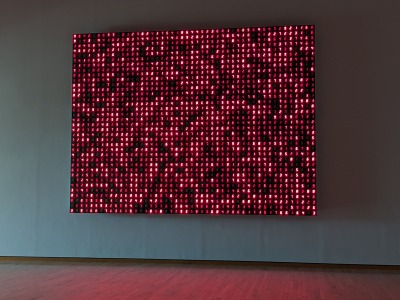

1980年代後半より、LEDによる数字カウンターを用いた作品を発表し始めた。その赤や青の光が闇に浮かび上がるさまを、私は幾度か美術館で目にした。とりわけ忘れ難いのは、東京都現代美術館3階に常設展示されている《それは変化し続ける それはあらゆるものと関係を結ぶ それは永遠に続く》である。暗がりのなかで明滅をくり返す数字の群れは、無機質でありながら、奇妙な温度感を帯びている。また2020年、千葉市立美術館で開催された「宮島達男 クロニクル 1995―2020」も、彼の仕事が一望できる貴重な機会であった。

彼が頭角を現した1980年代後半から90年代にかけて、日本も世界も大きく地殻変動を起こしていた。日本ではバブル経済が膨張し、やがて潰えた。あらゆる価値は数値へと還元された。金額、売上、ランキング。人間の営為は数字に現れ、比較され、序列化される。数字はいつしか冷酷な裁判官となった。

世界に目を転じれば、冷戦の終焉によって、資本主義VS社会主義という二大イデオロギーの対立は崩れ去った。人々が寄りかかっていた「大きな物語」は解体し、残されたのはグローバリズムへと通じる混沌であった。

さらには、デジタル技術が急速に浸透し、時間も行動も欲望も、すべてがデータとして蓄積され始めた。人の生活は人類史上最高に便利になり、企業は顧客行動をデジタルで可視化して、効率的な経営をするようになった。

このような時代にあって、宮島は声高な批判を選ばなかった。彼がとったのは、数字そのものを作品の中枢に据えるという、いわば逆説的な戦略であった。数字には管理と評価のためのツールとしての性質がある。しかし彼の作品においては、競争も勝敗も示さない。1から9までの数字が、ただ淡々と、厳粛な呼吸のように明滅をくり返すのみである。

数字は一見、無機質で冷たい。だが宮島はそこに時間と生命の相貌を託した。数字が現れては消え、再び現れる循環は、生と死、生成と消滅の寓意を帯びる。カウンターに「0」は表示されない。0の代わりに訪れるのは、完全な闇である。その闇は断絶ではなく、次の顕現への静かな予兆だ。どこか仏教的な輪廻観を思わせ、終わりなき連続の相を示唆する。

宮島の作品制作における姿勢は、数字を引き受け、内部からその意味を転覆させたところにある。数字を用いながら、別様の時間、別様の生の気配を立ち上がらせる。彼は数字を、事実、成果、評価の鎖から解き放ち、生命の鼓動を刻む灯火へと変貌させたのである。

彼の作品はきわめて静謐である。音もなく、動きも最小限に抑えられている。しかしこの静けさこそ、様々な音に満ちた現代にあって異様なまでの存在感を放つ。ここでUJINOと対比すると、その特質はいっそう鮮明になる。

UJINOは廃材や機械、音響を用い、産業が発達した都市と社会のエネルギーを直接的に噴出させる。轟音や振動は観る者の身体に響き、現実を突きつける。いわば外部へと炸裂する力である。

これに対し宮島は、光る数字の明滅という最小の運動によって、観る者を内奥へと導く。沈黙のうちに時間の流れを意識させ、自省を促し、他者との関係性を思索させる。UJINOが外部へと拡散する作風だとすれば、宮島は内側へと沈潜する思考へといざなうタイプの作家である。両者はいずれもテクノロジーを媒介としながら、人間的な感覚や思想へと接続している。

明滅する数字をじっと見つめていると、やがて自らの時間や生の感覚に意識が向かう。その静かなる強度――それこそが宮島達男という作家の本質であり、私が抗いがたく惹かれる理由なのである。

《それは変化し続ける それはあらゆるものと関係を結ぶ それは永遠に続く》1998年

東京都現代美術館 2026年展示風景

宮島達男 クロニクル 1995ー2020(千葉市立美術館 2020年) 会場風景

Related Posts