アート / コラム・論文

Posted on 2025-08-03

孤高の天才か、創られた神話か――フィンセント・ファン・ゴッホにおける芸術的孤独の構築とマーケティングの力学

はじめに

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853~1890)は、近代美術史上もっとも「神話化」された画家の一人である。とりわけ、「生前に評価されず、貧困と狂気の中で孤独に死んだ天才」というイメージは、20世紀以降、世界的に定着し、彼の作品と人生に対する人々の認識を支配してきた。

この「孤高の画家」像は、同情と感動を呼び起こし、作品の価値を高めると同時に、美術市場や映画・出版・観光といった多様なメディア領域で反復的に再生産されている。

本稿では、ゴッホに関する「孤高の神話」がいかにして構築され、どのようにマーケティング的資源として消費されてきたのかを、具体的な事例を交えつつ検討する。

ゴッホの実際の人間関係や作品制作の文脈、弟テオの妻ヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲルの果たした役割、展覧会や映画における再現、さらには美術市場における価格上昇の構造に注目することで、「神話としてのゴッホ」が形成された複合的なプロセスを明らかにすることを目的とする。

- 孤独の演出と現実――テオとの関係と芸術的ネットワーク

「ゴッホは孤独で、生前まったく評価されなかった」という通説は広く知られているが、これには慎重な検討が必要である。たしかに彼は生涯に売れた絵画はごくわずかであり、精神疾患や経済的困窮に苦しんだことは事実である。しかし、彼が完全な孤立の中にいたわけではない。

実際、ゴッホは弟テオ・ファン・ゴッホとの書簡を通じて、芸術理論や市場戦略について深く語り合っており、両者の絆は単なる兄弟関係を超えた精神的・実務的パートナーシップであった(Van Gogh Letters, ed. Roskill)。

さらに、印象派の画家たち、特にエミール・ベルナール、ポール・ゴーギャン、ジョン・ピーター・ラッセルらとの交流もあり、1888年にはアルルにおける「南方のアトリエ」構想にゴーギャンを招聘して共同生活を試みている。

このような事実は、ゴッホが芸術界の中で一定のネットワークを持ち、同時代の文脈の中で創作を行っていたことを示している。したがって、「絶対的孤立」というイメージは、後年の神話化によって増幅された部分が大きいと言える。

- ヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲルと「ゴッホ神話」の生成

ゴッホの死(1890年)から数ヶ月後、弟テオも死去(1891年)するが、その後、テオの妻であったヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲル(Jo van Gogh-Bonger)が、ゴッホ兄弟の書簡と作品の管理・保存・普及に尽力するようになる。

彼女は、1890年代から積極的にゴッホの展覧会を企画し、画商や美術批評家とのネットワークを築いた。特に彼女が編集・出版した『ファン・ゴッホ書簡集』(1914年)は、ゴッホを「苦悩する芸術家」としての人格像で包み込む装置として機能し、その後の芸術家神話の形成に大きな影響を与えた(Naifeh and Smith, Van Gogh: The Life, 2011)。

この書簡集では、ゴッホの魂の純粋さ、商業社会への違和感、芸術への献身といった主題が強調され、読者は彼の「真実に殉じた孤独な存在」としての物語に感情移入するよう誘導されている。

このような編集方針は、20世紀初頭のロマン主義的芸術観と合致し、ゴッホのイメージが倫理的・宗教的象徴へと昇華する契機となった。

- 大衆文化における反復――映画と展覧会

20世紀に入り、ゴッホの神話的イメージは映画や小説、舞台といった大衆文化の中で繰り返し再生産された。とりわけ重要なのは、1956年公開の映画『炎の人ゴッホ(Lust for Life)』である。この作品は、アーヴィング・ストーンの同名小説(1934年)を原作とし、カーク・ダグラスがゴッホを演じた。

映画では、ゴッホの狂気、絶望、創作への情熱が強調され、彼がまさに「時代に理解されなかった天才」として描かれる。画面は鮮やかな色彩で構成され、観客は映像を通じて彼の絵画的感性を追体験する構造となっている。

このような作品によって、ゴッホの人生は叙事詩的・伝説的な語りの対象となり、「苦悩する芸術家」のテンプレートとして定着した。

また、1990年の没後100年記念展や、2015年の『ゴッホとゴーギャン展』(オランダ・ファン・ゴッホ美術館)など、大規模展覧会では、音声ガイドや解説パネルにおいても「孤高」「狂気」「自死」といったキーワードが多用され、神話的物語の消費が現代にも継続していることが確認される。

- マーケティングとしての「ゴッホ」――美術市場における価値の操作

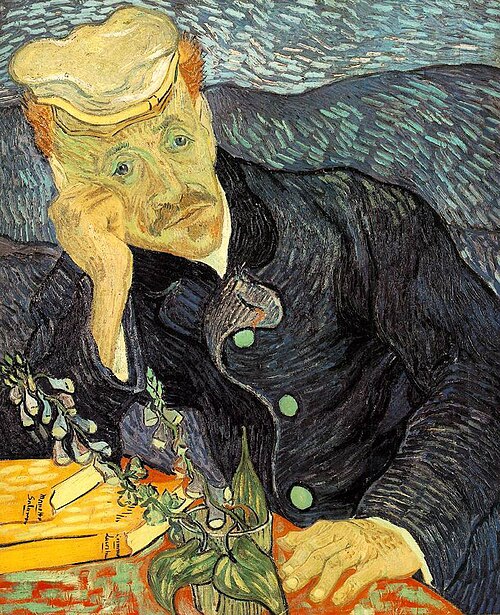

今日、ゴッホの作品は美術市場において最も高額で取引される部類に入る。たとえば、1990年に日本の実業家・斎藤了英が『医師ガシェの肖像』を約8250万ドル(当時のレートで約120億円)で落札した事件は、「芸術の経済的神話」の象徴として世界的に報道された。

このような市場価値の高騰は、作品そのものの技術的・芸術的評価だけでなく、「ゴッホ=孤高の天才」という物語が付加価値として機能していることを如実に示している。絵画は「見るもの」であると同時に「語られるもの」であり、その語りの装置が価格を形成する。

この点で、ゴッホのマーケティングは、伝記・展覧会・映画・出版などの複合メディアによって展開された戦略的価値創造の産物であるといえる。

また、現代の美術館では「ゴッホ・グッズ」や「ゴッホ・ツーリズム」が盛んであり、彼の足跡をたどるアルルやサン=レミは観光地化されている。このような現象もまた、「ゴッホ神話」の物語消費的側面を裏づける。

- 批判的視座の登場と神話の再構成

近年の美術史研究では、こうしたゴッホ神話の形成過程を批判的に検討する動きが活発である。たとえば、グリゼルダ・ポロック(Griselda Pollock)は、フェミニズム的観点からゴッホの神話化が「近代芸術家=白人男性天才」という文化的構造のなかで再生産されていると指摘し、ジェンダーや階級の観点からの再解釈を提唱している(Pollock, Avant-Garde Gambits, 1992)。

また、近年の精神医学や文化心理学の研究では、ゴッホの精神疾患と創作活動との関係を、「芸術は狂気の産物」とする通俗的理解から切り離し、より冷静な臨床的・文脈的分析が求められている(Blumer, 2002)。

これらの研究は、ゴッホの芸術を「特異な神話」ではなく、「同時代の文化的・社会的ネットワークの中にある芸術実践」として再定位する試みである。言い換えれば、ゴッホを神格化するのではなく、歴史の中で活動した一人の芸術家としてのリアリティを回復する運動である。

おわりに

フィンセント・ファン・ゴッホの「孤高の画家」というイメージは、芸術家としての個人史の一断面から発しつつも、遺族による戦略的な普及、展覧会・映画・美術市場などの文化装置によって拡張され、20世紀から21世紀に至るまで「神話」として再生産され続けてきた。

その物語は、芸術の純粋性や精神性を讃えると同時に、作品の市場価値や文化的魅力を増幅する手段として機能している。

しかし同時に、この神話化は、ゴッホの複雑な人物像や人間的営みを単純化・記号化する側面も持っている。現代において我々が求められているのは、「狂気の天才」という魅惑的な物語に酔いしれるだけではなく、彼の創作が依拠した社会的文脈、人的関係、文化的制度といった現実の層を精密に読み解く批判的視座であろう。

(M&C編集部 2025/8/3)

参考文献

Van Gogh, Vincent. The Letters of Vincent van Gogh. Edited by Mark Roskill, Penguin Classics, 2003.

Naifeh, Steven, and Gregory White Smith. Van Gogh: The Life. Random House, 2011.

Dorn, Roland. Van Gogh and the Myth of the Isolated Genius. In: Van Gogh Museum Journal, 1998.

Pollock, Griselda. Avant-Garde Gambits 1888-1893: Gender and the Color of Art History. Thames & Hudson, 1992.

Blumer, Dietrich. “The Illness of Vincent van Gogh.” American Journal of Psychiatry, vol. 159, no. 4, 2002, pp. 519-526.

Callow, Philip. Vincent van Gogh: A Life. Ivan R. Dee, 1990.

Shapiro, Meyer. “The Nature of Abstract Art.” In: Modern Art: 19th and 20th Centuries. George Braziller, 1978.

Related Posts