アート / 特集記事

Posted on 2025-05-29

夏に見たい西洋絵画 名作10選

《月暦画「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」より「6月」》(15世紀)

時祷書(じとうしょ)とは、キリスト教徒がお祈りするときの祈祷文や賛美歌、あるいは暦などを記した書物だ。

時祷書には写本と印刷本があり、写本は1点モノで高価だが、印刷本は写本の廉価版として多くの人の手に渡った。

時祷書が流行するにつれて、持ち主が趣向をこらして、華麗な時祷書が競ってつくられるようになった。

本書「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」は写本であり、国際ゴシック様式の傑作、最も豪華な装飾写本として評価が高い。

国際ゴシック様式とは、フランス、ドイツ、イタリア、イングランドを中心とした西ヨーロッパで主に発展した様式だ。

特徴は、イタリア的な細密描写と装飾性と、フランス的な繊細で優美、華麗な流線形や彩色にある。

本作は6月の部分で、農耕の様子が描かれている。

《干し草の収穫》ピーテル・ブリューゲル(1565年)

初夏の明るい日差しを受けて、仕事に励む農民が描かれている。

画面全体の基本的な色彩構成は、前景の村道が褐色、中景の牧草地と丘陵が緑がっかた色、背景が青色だ。

この色彩構成は、基本的に北方ルネサンスの先駆者、ヨアヒム・パティニールを継承している。

作者のピーテル・ブリューゲルは、農民たちの生活を題材にしたことから「農民画家」とも呼ばれた。

人文主義者と交流のある教養人であった。

この時代の絵画は、農民は「無学で愚かな者」の象徴として描写された。

しかし、術史研究者の森洋子氏は、この説に異を唱えている。

ブリューゲルは農民の生活の隅々にまで入り込み、農民を「人間」として生き生きと描写しており、これは農民の側に立って、その心の奥まで知り尽くした者でなければ到底描き得ない、というのが森洋子氏の見解である。

この絵に描かれている農民たちは溌溂として、表情も明るい。森洋子氏の見解に賛成である。

なお、ブリューゲルの作品は、驚くほど細部まで丹念に描き込まれているため、歴史資料、風俗史資料としても貴重である。

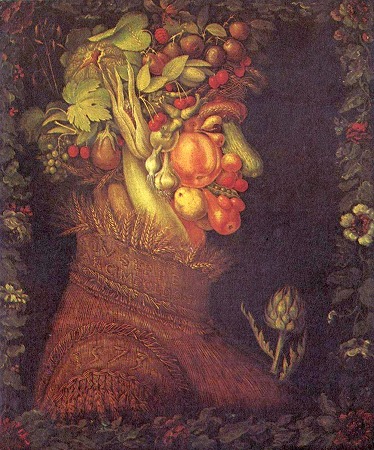

《夏》ジュゼッペ・アルチンボルド(1573年)

イタリアの画家、ジュゼッペ・アルチンボルドの《四季》はその名前のとおり、それぞれの季節の4作品で構成されている。

季節の野菜や植物を使って人物を表現したこれらの作品は、自然科学に興味を抱いていた神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン2世に対し、贈り物として描かれたものだ。

本作《夏》のモデルは、熟年の女性と考えられている。使用されている食材は、ニンジン、ナス、トウモロコシなど。特にトウモロコシは、当時アメリカから伝わってきた珍しい野菜であった。

ナスはインド原産で、この絵が描かれた16世紀のヨーロッパでは、やはり珍しい野菜のひとつだ。頬には桃、鼻にはズッキーニと、西洋美術らしい食材も見受けられる。

☆ ☆

では、アルチンボルドはなぜこのようなユニークで表現で絵を描いたのか? その理由に迫りたい。いくつかの理由を挙げてみる。

- 寓意と象徴性の探求

当時の知識人や宮廷では、自然界の要素を使って人間の性質や季節、職業を象徴する寓意的な表現が好まれていた。

アルチンボルドは、ただの奇抜な肖像画を描いたのではなく、人物の性格を自然物で象徴的に表現した。

- 自然科学と博物学への関心

16世紀のヨーロッパでは、植物学・動物学・鉱物学など、自然に対する科学的探求が盛んになった。

アルチンボルドは神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の宮廷画家であり、皇帝の自然科学への関心に応える形で、こうした奇想天外な自然図像を描いた。

- ユーモアと知的遊戯

アルチンボルドの絵画は、遠くから見ると人の顔に見えるが、近づくと野菜や果物、魚や本などでできているとわかる「だまし絵」だ。

これは当時の上流階級に好まれた知的な遊びであった。

- ルネサンス的世界観の表現

ルネサンス期の「人間は小宇宙(ミクロコスモス)」という思想にも通じる。

自然界のあらゆる要素が人間の中に反映されるという考えを、アルチンボルドは視覚的に示した。

ほかにもあるだろうが、美術史の学問的なアプローチとは別に、わたしたちが思い思いの想像力で考えてみるのも面白い。

《夏》または《ルツとボアズ》ニコラ・プッサン(1660年頃)

フランス絵画の巨匠、ニコラ・プッサンは晩年、四季をテーマにした連作を描いた。本作はその中の1点である。

プッサンは、「旧約聖書」の印象的な場面を春夏秋冬にあてはめ、作品化した。

《春》はアダムとイヴ、《秋》は約束の地カナンのブドウ、本作《夏》はルツとボアズ、そして《冬》はノアの大洪水を描いた。

死の直前に描いたこれら連作は一種の遺言であり、画家としての一生をかけた芸術的な探求の総まとめといわれている。

本作だが、「旧約聖書」のなかの「ルツ記」 の物語である。寡婦ルツは姑のナオミとともにベツレヘムに移り、生活のために落穂拾いを始める。

落穂拾いとは、畑を持たない寡婦や外国人が収穫し終えた後の落穂を拾い、食料とすることである。貧困者への救済制度であった。

ルツは亡き舅エリメレクの従兄弟ボアズの畑で落穂拾いをし、ボアズは懸命に働くルツの姿に惹かれてふたりは結ばれることとなった。

☆ ☆

本作を見てみよう。画面には、豊かに実った穀物畑が描かれている。

農民は穀物を刈り、前景左端の女たちは昼食用のパンを用意している。

パンは、聖餐の儀式に用いられるイエス・キリストの身体の象徴である。

画面右側には男が座って楽器を奏でている。

人物がおり、労働者たちを楽しませている。その背後では、古代風の5頭の馬が鞭を手にした男に追い立てられている。

遠くには、おそらくルツの故郷であるペトラの街並みと、高くそびえるシナイ山が見える。

画面下の中央に、頭ににターバンを巻いて、豊かな身なりをして立っているのがボアズである。

若い寡婦であるルツは彼の足元に跪き、落穂を拾わせてくれるようにお願いしている。

ボアズは目の前にる槍を持った監督者に向かって、ルツが誰からも邪魔されずに働けるよう見張ることを命じている。

☆ ☆

ニコラ・プッサンについて少しだけ説明しておこう。

プッサンは、ルネサンス期のラファエロやティツィアーノに影響を受けながら、理性と秩序を重んじる古典主義的絵画を確立した。

構図の厳密さ、色彩の抑制、感情表現の節度などは、フランス古典主義の理想像とされる。

感情より理性、激情より均整を重んじた画家であった。

ヨーロッパ美術の中で「思想する画家」として位置づけられる。

宗教や神話の主題を通じて、人間存在や道徳、死生観を理知的に描いた。

彼の作品は、西洋絵画の精神的骨格のひとつを形成している。

《乾草の車》ジョン・コンスタブル(1821年)

風景画家の代表選手、イギリスのジョン・コンスタブルの《乾草の車》(ほしくさのくるま)である。

1821年に完成させた当時、ありふれた日常風景を真正面から堂々と描くこの作品は、美術界からは見向きもされなかった。

しかし、ごくわずかな画商がこの作品の価値に気づいた。フランスでのサロン・ド・パリに出品されると大きな話題となり、ブルボン朝シャルル10世からは金メダルが授与された。

場所は、イングランドのスタウア川。季節は初夏である。

馬車が荷車に干し草を積むため、川の浅瀬を渡り、向かいの牧草地へ行こうとしている。

絵の荷車をよく見ると、前輪が傾き、右に曲がる瞬間であることが分かる。

また、馬の首と背中に、赤色の馬具が見える。

赤はふつう、農耕馬には使われない。

コンスタブルは作品中、赤を補色として用いる。

画面前景に犬がいる。荷車にいる農夫が、この犬に向かって手を差し伸べている。物語性が感じられる情景だ。

☆ ☆

本作の絵画史的意義を、いくつかの観点から説明してみる。

- 風景画の地位向上

それまでのヨーロッパ絵画では、宗教画や歴史画が最も格の高いジャンルとされ、風景画は下位と見なされていた。

コンスタブルは、自然の風景をそれ自体の価値ある主題として描き、風景画の芸術的地位を高めた。

- 写実性と観察の重視

本作は、コンスタブルが生まれ育ったサフォーク地方の風景が、非常に精緻に、しかし詩的な感受性をもって描かれている。

彼は雲や光の移ろいを丹念に観察・記録してキャンバスに定着させた。このアプローチは、後の印象派にも影響を与えた。

- 日常の自然の美を描く

本作は、特別な出来事ではなく、農村の日常風景(川を渡る馬車、農家、自然)を主題としている。

これは、「英雄的風景」ではなく「親密な自然」を描くという新しい方向性を示した。

田園の静けさや自然との共生は、ロマン主義的な感性と結びついている。

- ロイヤル・アカデミーに対する挑戦

コンスタブルは保守的なロイヤル・アカデミーに受け入れられるまでに長い時間を要した。

53歳でようやく、ロイヤル・アカデミーの正会員になれたほどである。

本作はイギリスではなくフランスで先に高く評価された。

ドラクロワはこの作品に感銘を受け、自作に影響を与えたとされている。

- 自然主義から印象派への橋渡し

コンスタブルの筆致、特に空や水面の表現は、のちのバルビゾン派や印象派への先駆けと見なされる。

明確な輪郭を持たない自然の表情を捉える点で、写実と感性の中間を模索した点が革新的だった。

結論

本作は、自然への新しい眼差し、風景画の革新、そして近代絵画への橋渡しという意味で重要な作品だ。

単なる田園風景ではなく、産業化が進む19世紀初頭のイギリスにおいて、「失われゆく自然」への愛惜の眼差しでもあった。

《トルヴィルの浜辺》ウジューヌ・ブーダン(1864年)

本作は、19世紀後半の絵画、特に印象派の誕生に重要な意味を持っている。

ブーダンは過渡期的な画家でありながら、その役割は極めて大きい。彼の作品は19世紀後半の芸術の転換点を体現している。

以下に、本作の絵画史的意義を挙げる。

☆ ☆

1 戸外制作(プレナール)と自然光の探求の先駆け

ブーダンは屋外で絵を描くことを積極的に行った最初期の画家のひとりだ。

自然光や空気感を忠実に捉えようとした。

本作では、海辺の風、光、空気感、雲の流れがリアルに再現され、後の印象派に影響を与えた。

2 近代的主題の導入

従来の風景画は、理想化された田園や歴史的風景を描いていた。

一方、ブーダンは現代人のレジャーや観光といった当時としては新しい主題を積極的に描きた。

本作に見られるように、都市から訪れた避暑客たちの姿は、当時の生き生きとした社会の一断面を映し出している。

3 クロード・モネへの影響

若き日のクロード・モネにプレナール(屋外での絵画制作)の重要性を教えたのがブーダンだった。

モネ自身が「私の目を開いてくれたのはブーダンだ」と述べている。

1でも述べたように、本作《トルヴィルの浜辺》のような作品は、印象派の源流といえる。

4 空と雲の描写の名手としての評価

ブーダンは特に空と雲の表現で卓越した技術を持っていた。

《トルヴィルの浜辺》では広い空が画面の大部分を占め、動的な雲の表情が気候や時間の移ろいを印象的に伝えている。

これもまた印象派的な視覚体験に繋がっている。

☆ ☆

トルヴィルは、パリの人々の避暑地として当時、最先端の流行の土地であり、そこには「現代生活」の風俗が至るところで見られた。

この作品が現れるまで、画家の主な関心は自然風景の表現であった。

しかし、ブーダンは浜に憩う人々の群れを描き出した。

この作品は1860年頃からブーダンが試みた、戸外風景における人物群像の総決算である。

一方、画面後方に広がる海は、人々が海辺のレジャーでくつろぐ「舞台背景」として、穏やな姿である。

自然の力を描いたロマン主義的な海とは、まったく対照的である。

《ひなげし》クロード・モネ(1873年)

《印象・日の出》とともに、1874年の第1回印象派展に出展された作品であり、絵画史的に大きな意義を持つ。

描かれている場所は、パリから北西に10キロメートルほど行ったところにある、セーヌ川流域のアルジャントゥイユの草原だ。

モネは1870年代の多くをこの地で過ごし、この絵を描いた当時もここアルジャントゥイユに住んでいた。

季節は夏であり、空は穏やかに晴れている。

画面左側に、赤色のひなげしの花がたくさん咲いている。

画面右側、前景には、子どもを連れた母親がいて、母親は日傘を手にし、子どもの手には、何本かのひなげしの花が見える。

母親のモデルは、モネの妻のカミーユであり、子どものモデルは長男ジャンであるといわれている。

☆ ☆

左側の丘の上にも母と息子とおぼきし姿がみえる。

しかも、ふたりの姿をよく見ると、ほとんど同じような出で立ちである。

実は、手前にいるふたりも、丘の上にいるふたりも、どちらも妻カミーユと息子ジャンだと言われている。

これは「異時同図法」と言われる技法で、異なる時間を同一の画面上に描き込む絵画技法だ。日本の絵巻物でよく使われるので、見覚えがある人も多いだろう。

丘の上にいた母と子が歩いて丘を降り、いまは丘の下にいる様子が描かれているのである。

この頃のモネは、生活は苦しかったが、家族に恵まれた。

アルジャントゥイユで暮らした期間は8年に満たなかったが、そのあいだに259点の作品を描き、そのうち156点がアルジャントゥイユを描いている。

この作品を描いた6年後、妻カミーユは病気で亡くなる。

パトロンであった実業家オシュデが破産してベルギーへ逃亡してしまう。

妻とパトロンを亡くしたモネを献身的に支えたのが、オシュデの妻アリスだった。

モネとアリスは1892年に結婚する。カミーユが亡くなってから13年後のことだ。

モネはアリスはその後、晩年を幸せに過ごした。

晩年のモネは経済的にも家族的にも恵まれ、天寿もまっとうし、幸福な人生を送ったが、《ひなげし》を描いたこの頃も、モネ一家にとって幸せが溢れていたのではないかと思う。

☆ ☆

《ひなげし》の西洋絵画史における意義を、いくつかの観点から解説してみる。

- 印象派の理念の体現

《ひなげし》は、モネが印象派の中心理念である「光と空気の一瞬の効果を捉える」ことを実践した代表例だ。

モネはアトリエではなく屋外で描くことで、時間帯や天候によって刻々と変化する光を写し取ろうとした。

遠景の青みがかった木々や、野に咲く赤いひなげしの不規則な点描風タッチは、古典的な写実主義とは一線を画している。

- 構図と視覚的リズムの革新

この作品は、奥行きを線遠近法で表現するのではなく、いわば色と形のリズムで空間を表現しているといえる。

前景と中景にそれぞれ配置された母子像(モネの妻カミーユと息子ジャン)によって、視線が画面内を移動する構図も、当時のアカデミックな構図の約束事を破る手法だった。

- 自然と人間の関係性の再解釈

《ひなげし》では、人間は自然の一部として描かれ、自然の背景に溶け込んでいる。

これは、古典絵画における「人間中心」の構図からの転換を示した。

自然と人間との調和的な共存ともいえる。

- 展示と評価の歴史

この作品は、1874年の第一回印象派展に出品され、多くの批判を受けたが、それがかえって印象派の知名度を高めるきっかけとなった。

サロンの伝統的な審査基準に抗して、画家たちが自主的に開催したこの展覧会は、美術制度そのものを変革する運動の始まりだった。

- 色彩の革新と筆触の自由

《ひなげし》では、筆触は速く、視覚的に「ぼやけた」印象を与える。

これは、厳密な輪郭や陰影を重視する旧来の画風に対する挑戦だった。

こうした表現は、のちのポスト印象派や抽象絵画へとつながる視覚芸術の新たな可能性を開いていくことになる。

まとめ

《ひなげし》は、モネが「見ること」の本質を問い直し、絵画の役割を根本から再定義したことを示す作品といえる。

この作品なくしては、印象派という運動も、西洋絵画の近代化も語れないといってもよい。

《ドービニーの庭》ファン・ゴッホ(1890年)

この《ドービニーの庭》は、ゴッホの晩年に描かれた作品である。

ゴッホが滞在していたラヴー旅館(人生最後の約2か月間をここで過ごし、ここで没した。現在は博物館として観光名所となっている)の近くにあった、シャルル=フランソワ・ドービニーの邸宅の庭を描いたものだ。

ドービニーはゴッホが敬愛する画家のひとりであった。

画面中央の奥には、ドービニーの未亡人が描かれている。

☆ ☆

以下に、西洋絵画史における本作の意義を挙げてみる。

- バルビゾン派への敬意と継承

上でも書いたように、本作は19世紀の自然主義的風景画を代表する画家、ドービニー宅の庭を描いている。

ドービニーはバルビゾン派に属し、自然の中に身を置いて風景を描いた先駆者のひとりで、ゴッホは彼に深い敬意を抱いていた。

本作は、印象派以前の自然主義風景画の系譜を、ポスト印象派の色彩と表現で再解釈したものともいえ、過去と未来の絵画をつなぐ役割を果たしている。

- 表現主義への橋渡し

《ドービニーの庭》は、ゴッホの特徴である、うねるような筆致と激しい色彩で描かれている。

庭園風景という穏やかな主題に対して、作家内面の情動や精神性が強く投影された構成になっている。

このようなスタイルは、のちの表現主義(エゴン・シーレ、エミール・ノルデ、ムンクなど)への道を開くもので、西洋絵画の流れにおいて、感情の視覚化という方向性を定着させた一例と見なされる。

- 庭という主題の変容

これまで庭はしばしば、秩序ある自然の象徴として描かれてきた。

しかし、ゴッホの《ドービニーの庭》ではその構造が崩れ、自然と感情の交錯する場として描かれている。

この視点は、のちにシュルレアリスムや象徴主義へとつながるもので、風景画に内面性を付与する新しい方向を示している。

- 死と再生の寓意

この作品は、ゴッホがピストル自殺を遂げる直前に描かれたとされる。

庭の静けさや閉じられた構成(囲い)が、彼自身の終焉への予感や心の平穏への希求を象徴していると解釈されることもある。

そのため、《ドービニーの庭》は、個人的な終末感と芸術的完成が交差する、近代絵画のひとつの到達点としての意味も持つ。

まとめ

ゴッホの《ドービニーの庭》は、自然主義から印象派・ポスト印象派を経て、表現主義・象徴主義への結節点にある作品だ。

画面は単なる写生ではなく、作家の内面を風景に重ねている。

「見る風景」から「感じる風景」への転換点として、絵画史的に意義を持つ作品である。

《女性水浴図》ポール・セザンヌ(1989年頃~1905年)

ポール・セザンヌの晩年を代表する重要な作品である。

印象派からキュビスムへの橋渡しとなったともいわれる。この作品の主な特徴を説明する。

- 三角形の画面構成

画面中央の女性たちと木々が三角形のように配置されており、全体に安定感と秩序を与えている。

調和を重視したセザンヌの美学が反映されている。

- 人体の描き方

人物は写実的ではない描き方がされ、マニエリスムにつながる引き伸ばされた姿である。

個々の人物よりも全体としてのフォルムやリズムが重視されている。

後のキュビズムへの橋渡し的な役割を果たしている。

- 自然との融合

人物と背景(森や水辺)の区別は曖昧で、色調が連続している。

自然と人間を対比させるのではなく、むしろ調和と一体化を目指し、自然と人間が同じ世界の一部として描かれている印象を与える。

- 色彩と筆致

印象派的な光の要素を持ちながらも、より構造的に色を重ねているのが特徴だ。

筆致は短く力強い。写実的ではなく、造形の印象を優先している。

- 未完のような完成

本作はセザンヌの死後、彼のアトリエで発見された。未完成のまま残されていたと考えられる。

実際、未完成のように見える部分もある(特に顔や背景)。

しかし、それが逆に、近代絵画の「完成」という概念に問いを投げかけ、モダンアートの先駆性がここにあるといえるかもしれない。

- 美術史上の意義

セザンヌはこの作品で、「印象派の一時的な感覚」から「永遠性のある構造」へと絵画を進化させようとしたのだ。

後のキュビズムや抽象画に大きな影響を与え、印象派を超えて、新たな絵画の世界を切り開いていくための重要な作品である。

《浜辺の子どもたち》ホアキン・ソローリャ(1910年)

ホアキン・ソローリャは1863年、スペイン・バレンシアに生まれた。

幼くして両親をコレラで亡くし、叔父夫妻に育てられる。

バレンシアの美術学校で学び、その後マドリードやローマに留学。

イタリアでは古典絵画に触れつつも、フランス印象派の影響を強く受ける。

1890年代から国際的に評価され、パリ万国博覧会やアメリカでの個展で絶賛される。

1909年のニューヨークでの展覧会展では百点以上の作品を展示し、大きな成功を収めた。

1923年、60歳のとき病気のため、マドリードで亡くなった。

「光の画家」と称されるほど、光と色彩の扱いに優れた画風で知られる。

☆ ☆

画風の特徴をいくつか解説しよう。

- 光と影の達人

強いスペインの陽光を写し取ったような明るい画面構成が特徴だ。

特に地中海の浜辺を描いた作品では、光が肌や衣服、水面に反射する様子が生き生きと描かれる。

- 写実と印象主義の融合

ソローリャは、フランス印象派の影響を受けつつも、写実的な細部描写を捨てなかった。

ブラッシュストローク(筆触)は軽やかで素早く、同時に対象の本質を捉える観察眼も鋭い。

- 家族や風俗への愛着

妻クロティルデや子どもたちを頻繁に描き、家庭的な愛情を感じさせる。

地中海の漁師や農民の生活、スペイン各地の民族衣装を身につけた人物なども題材とした。

- 大型壁画「スペインの風景と風俗」

アメリカの実業家ハンティントンの依頼で、ニューヨークのヒスパニック協会のために制作した全長70メートル超の連作壁画は、スペイン各地の民族と風景を鮮やかに描いた。

まとめ

太陽の光をキャンバスに閉じ込めたような明るさと、生きることへの賛歌を感じさせるのが、ホアキン・ソローリャ作品の魅力である。

Related Posts